速度换挡差距缩小 动能转换结构优化

——近年六安城乡居民收入发展比较分析

近年来,六安市认真贯彻落实全面建成小康社会的战略目标和方针政策,积极应对各类风险和挑战,加快制定和落实各项惠民政策,全力打好脱贫攻坚战,千方百计拓宽居民增收渠道,城乡居民增收形势喜人,收入差距不断缩小,收入结构逐步优化。

2019年六安市居民人均可支配收入20899元,同比增长10.2%,增幅较上年提升0.3个百分点。其中,城镇居民人均可支配收入31788元,同比增长9.4%;农村居民人均可支配收入13244元,同比增长10.8%,增速连续七个季度领跑全省。

一、与全国、全省比较看,趋势相同增速超越,差距缩小翻番提前

(一)城镇居民收入增速逐步超越全国、全省,农村居民收入增速快于全国、全省

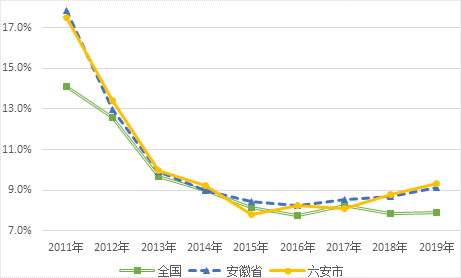

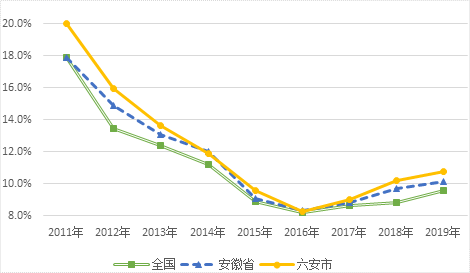

1.收入增长趋势与全国、全省保持一致。2011年以来,城乡居民收入增长分为两个阶段,2011-2015年是由高速增长向中低速增长发展过渡期,2016-2019年收入增长进入新常态,保持中低速增长趋势。此间,六安城乡居民收入增长与全国、全省基本同步,趋势保持高度一致。

图1 2011-2019年全国、全省、六安市城镇居民收入增速对比图

图2 2011-2019年全国、全省、六安市农村居民收入增速对比图

2.城镇居民收入增速逐步超越全国、全省。与全国相比,2011-2019年,城镇居民收入增速有7年高于全国平均水平,2年低于全国平均水平;与全省相比,有4年高于全省平均水平,2年持平,3年低于全省平均水平。在速度换挡期,六安城镇居民收入增速触底要早于全国、全省,在2015年达最低点,而全国、全省均在2016年到达最低点。但2017年以后,六安城镇居民收入增长稳健,呈逐步超越全国、全省之势。

3.农村居民收入增速快于全国、全省。与全国相比,2011-2019年,农村居民收入增速始终在全国平均水平之上;与全省相比,仅2014年低于全省平均水平0.1个百分点,其余8年均在全省平均水平之上。在速度换挡期,与全国、全省保持步调一致,均在2016年降至最低点,之后呈较快回升之势,2018年又重返两位数增速。

表1 2011-2019年六安城乡居民收入与全国、全省差值情况

|

指标名称 |

2011年 |

2012年 |

2013年 |

2014年 |

2015年 |

2016年 |

2017年 |

2018年 |

2019年 |

|

|

城镇居民收入增速差值(%) |

与全省比 |

-0.3 |

0.4 |

0.0 |

0.2 |

-0.6 |

0.0 |

-0.4 |

0.1 |

0.2 |

|

与全国比 |

3.4 |

0.8 |

0.3 |

0.2 |

-0.3 |

0.5 |

-0.2 |

1.0 |

1.4 |

|

|

农村居民收入增速差值(%) |

与全省比 |

2.1 |

1.1 |

0.6 |

-0.1 |

0.5 |

0.0 |

0.1 |

0.5 |

0.6 |

|

与全国比 |

2.1 |

2.5 |

1.3 |

0.7 |

0.7 |

0.1 |

0.4 |

1.4 |

1.1 |

|

(二)城乡居民收入与全国、全省相对差距缩小,收入翻番目标提前实现

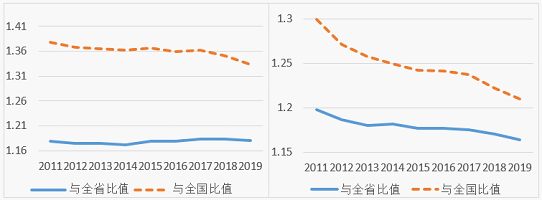

1.城乡居民收入与全国、全省相对差距逐步缩小。分城乡看,城镇居民收入与全国相对差距缩小趋势较明显,全国与六安收入比值从2011年的1.378下降至2019年的1.333,基本呈逐年缩小趋势;与全省相对差距,到2017年以后才呈逐年缩小趋势,2019年全省与六安收入比值为1.181,低于2017年0.003。

农村居民收入与全国、全省相对差距缩小趋势均较明显,基本都呈逐年缩小态势。其中,全国与六安收入比值从2011年的1.300下降至2019年的1.210,全省与六安收入比值从2011年的1.198下降至2019年的1.164。农村居民收入与全国、全省相对差距缩小进程明显快于城镇居民。

城镇 农村

图3 全国、全省与六安城乡居民收入比值变化趋势图

2.收入翻番目标实现进程快于全国。党的十八大提出,居民收入到2020年要比2010年翻一番。目前来看,六安城乡居民收入均已实现翻番,其中城镇居民收入2017年底实现翻番目标,与全省同步实现,早于全国一年;农村居民收入2016年底实现翻番目标,与全省同步实现,早于全国一年。

表2 全国、全省、六安市城乡居民收入翻番情况对比

|

地区 |

2010年城镇居民人均可支配收入(元) |

到2017年底完成比例 |

到2019年底完成比例 |

2010年农村居民人均可支配收入(元) |

到2016年底完成比例 |

到2019年底完成比例 |

|

全国 |

18779 |

193.8% |

225.6% |

6272 |

197.1% |

255.4% |

|

安徽省 |

15566 |

203.3% |

241.2% |

5776 |

202.9% |

266.9% |

|

六安市 |

13235 |

202.0% |

240.2% |

4739 |

210.2% |

279.5% |

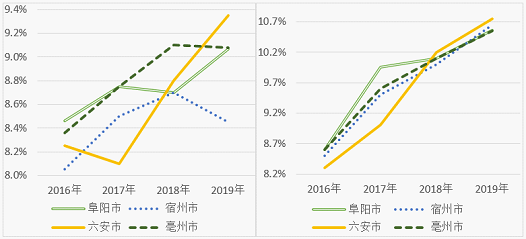

(三)收入绝对值在同类市中位次较稳定,增速追赶势头明显

2011-2019年,六安城乡居民收入绝对值在同类市中排名较固定,城镇居民收入始终居第四,农村居民收入居第二(除2017年居第三)。但增速变化较大,总体呈先抑后扬之势,2017年以前,城乡居民收入增速在同类市中处于中后水平,之后增速逐年提高,2019年城乡居民收入增速均居同类市首位,尤其农村居民收入增速连续七个季度居全省首位,追赶势头明显。与此同时,2019年城镇居民收入绝对值与排名前一位的亳州市相比差距为621元,较上年缩小20元。

城镇 农村

图4 2016-2019年六安与同类市城乡居民收入增速对比图

二、城乡居民收入新旧动能转换,结构优化升级,增收亮点频现

(一)城镇居民收入日趋多元化,财产净收入渐成新动能

表3 2013、2019年全国、全省、六安市城镇居民收入构成变动情况

|

指标名称 |

全国 |

全省 |

六安市 |

||||||

|

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

|

|

工资性收入 |

62.8% |

60.4% |

-2.4% |

61.9% |

60.1% |

-1.8% |

79.2% |

62.1% |

-17.2% |

|

经营净收入 |

11.2% |

11.4% |

0.2% |

16.5% |

15.9% |

-0.5% |

17.9% |

19.6% |

1.7% |

|

财产净收入 |

9.6% |

10.4% |

0.7% |

7.4% |

8.5% |

1.1% |

2.1% |

8.1% |

6.0% |

|

转移净收入 |

16.3% |

17.9% |

1.5% |

14.3% |

15.5% |

1.2% |

7.7% |

10.2% |

2.5% |

近年,工资性收入始终主导城镇居民收入走势,但四项构成变动较明显。与2013年相比,2019年工资性收入比重下降17.2个百分点,财产净收入、转移净收入、经营净收入比重分别上升6.0、2.5、1.7个百分点,城镇居民收入逐渐由“工资性收入”为主向多元化发展趋势。随着六安房价稳步攀升,居民财富日益积累,房租、利息、红利等财产性收入渐成城镇居民增收新动能。

收入构成与全国、全省相比,2019年城镇居民工资性收入、经营净收入比重相对较高,财产净收入、转移净收入比重相对较低。但从动态变化看,四项构成比全国、全省变动更快,结构优化升级进程超前。

(二)农村居民非农收入提高,总体结构进一步优化

与2013年相比,2019年农民工资性收入、财产净收入比重分别提高1.3、0.5个百分点,经营净收入、转移净收入比重分别下降1.8、0.1个百分点。此外,2019年经营净收入中的第一产业经营净收入占比54.0%,较2013年下降14.7个百分点,二三产业经营净收入比重提高14.7个百分点。由此可见,农民工资性收入、二三产业经营净收入、财产净收入等非农收入比重明显提高,结构进一步优化,收入稳定性增强。

收入构成与全国、全省相比,2019年农村居民转移净收入比重偏高,工资性收入、财产净收入比重偏低。从动态变化看,工资性收入提高比重低于全国、高于全省,财产净收入提高比重高于全国、低于全省,经营净收入、转移净收入变化幅度均小于全国、全省。

表4 2013、2019年全国、全省、六安市农村居民收入构成变动情况

|

指标名称 |

全国 |

全省 |

六安市 |

||||||

|

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

2013年 |

2019年 |

增减幅度 |

|

|

工资性收入 |

38.7% |

41.1% |

2.4% |

36.6% |

35.4% |

-1.2% |

32.2% |

33.6% |

1.3% |

|

经营净收入 |

41.7% |

36.0% |

-5.8% |

40.6% |

38.6% |

-1.9% |

40.1% |

38.3% |

-1.8% |

|

财产净收入 |

2.1% |

2.4% |

0.3% |

1.1% |

1.8% |

0.7% |

0.4% |

0.9% |

0.5% |

|

转移净收入 |

17.5% |

20.6% |

3.1% |

21.7% |

24.1% |

2.4% |

27.3% |

27.2% |

-0.1% |

(三)城乡居民增收亮点频现

1.脱贫攻坚成效显著,贫困人群收入水平提高。六安市是全省贫困人口多、贫困发生率高、扶贫任务重的地区之一。2014年全市建档立卡贫困村442个、贫困人口70.96万人,贫困发生率13.84%。近年,六安市通过推深做实特色产业、就业扶贫、教育扶贫、住房保障、基础设施等十大工程;聚焦重点群体,围绕农村特困供养人员、重度残疾人、困难烈士遗属和烈士子女等5类特殊群体,防范脱贫人口返贫,防止低收入人群陷入贫困,提升脱贫质量。截至2019年底,全市累计实现69.71万人脱贫,442个贫困村全部出列,舒城县、金安区、裕安区顺利退出贫困县序列,霍邱县、金寨县的贫困县退出工作正在等待省级评估验收。

2.社保政策不断完善,居民福利待遇大幅提高

一是城乡居民养老保险提标扩面。六安城乡居民养老保险始于2009年,金寨县、霍山县为国家第一批“新农保”试点县。2011年,实现全市全覆盖,并将“新农保”和城镇居民养老保险合并实施,统一称为“城乡居民养老保险”。到2019年,基础养老金标准达到110元,较2009年翻一番。2020年1月1日起,基础养老金提高至115元,并明确2022年1月1日起,基础养老金标准提高至120元,同时缴费档次和补贴标准也不断提高。

二是医疗保险跨越式发展。从2000年开始,六安市医疗保障事业实现了从无到有、从小到大的跨越。20年来,建立了包括基本医疗、大病保险、医疗救助、健康人群脱贫保障制度的四位一体医疗保障制度。参保人数从最初8万人,到2019年达到520多万人,覆盖全部常住人口。脱贫攻坚时期,每年支出近50亿用于贫困人口医疗保障,门诊慢性病、贫困人口门诊报销比率达到96%。医疗保障制度体系逐渐完善,为实现健康六安、幸福六安提供坚强保障。

3.特色产业迅速发展,带动增收效果显著。近年来,全市上下深入贯彻习近平生态文明思想,坚持红色土地和绿色振兴有机统一,全力打造“一谷一带”、“一岭一库”四大平台,通过规模化种植经济作物,进一步提升农产品总体附加值,拓宽居民增收渠道,累计带动近20万贫困群众脱贫。目前,全市共有茶园74万亩,六安茶谷建成400多个小镇、小站、小院,以点带线、以线带面的辐射格局初步形成,带动茶谷区域农户年人均增收超过1200元。“江淮果岭”总面积4800平方公里,果林种植面积近45万亩,其中桃22万多亩、猕猴桃3万多亩、油茶近20万亩,还有葡萄、山核桃等水果。稻渔综合种养面积居全省第一,2018年稻虾总产量达25万吨,总产值实现21.4亿元,实现效益10.3亿元。

4.房价逐步走高,城镇居民财产性收入较快增长。随着城镇化进程不断加快,房地产市场快速发展,商品房价格逐步走高。2016年下半年至今,六安房价一直延续涨势,2019年全市商品房销售均价6538.2元/平方米,同比增长9.4%,较2016年增长36.7%。其中商品住宅销售均价6265.6元/平方米,同比增长8%。房价持续上涨,带动出租房屋租金和房屋虚拟租金上涨,对居民财产净收入增长起到积极作用。

三、需要关注的问题

(一)城乡居民收入水平差距依然明显。近年来,六安农民收入增速一直快于城镇,但城乡之间在社会保障、公共文化、就业机会等方面仍然存在差距,城乡居民收入倍差虽然缩小但绝对差距持续扩大。2019年,六安城乡居民人均可支配收入绝对差距为18544元,较上年扩大1432元。

(二)农民工资性收入比重有待提高。工资性收入是农民收入稳定、可靠的来源,2019年六安农民工资性收入4444元,占可支配收入的比重仅33.6%,与全国、全省相比分别低7.5、1.8个百分点,主要原因是大量劳动力外出务工,本地就业偏少,且工资水平较低。此外,农民本地就业多以零散劳动为主,福利待遇和社会保障方面存在短板。

(三)农民财产性收入仍是短板。财产净收入是农民的四大收入来源之一,比重越高,相对来说居民越富有,然而2019年全市农民人均财产净收入仅125元,占全部收入比重仅为0.1%,对农民收入增长拉动作用极其有限。从财产净收入构成看,主要来源为转让承包土地经营权租金净收入,其他来源极少,渠道单一。

(四)低收入群体增收难度大。六安位于大别山重点贫困地区,随着脱贫攻坚力度加大,各县区逐步实现脱贫摘帽,但部分脱贫人口的收入尚不稳定,加之脱贫后相关政策的持续性还不明确,低收入群体特别是无劳动力群体增收压力仍然存在。

四、促进城乡居民收入增长对策建议

(一)用加快经济发展之决心,为收入可持续增长提供强大支撑

收入增长与经济发展相辅相成,全市上下应充分利用优越的地理优势,大力发展特色经济,加快“一心一廊”“一谷一带”“一岭一库”建设,着力提升经济总量、优化经济结构,保障改善民生,带动城乡居民收入稳步增长,不断缩小与全省全国的差距。

(二)用切实增加农民收入之举措,稳步缩小城乡居民收入差距

一是大力发展农村二、三产业,通过增加就近就业机会,带动农村居民工资性收入增长;二是进一步加大农民工技能和素质培训力度,尽可能提高农民工资水平;三是加大对农村地区的教育投入,提高农村地区教育水平,增强农村居民的就业竞争力;四是着力提高农业产品附加值,增加土地流转收益,拓宽居民财产性收入渠道,妥善引导农民理财观念,将财产性收入培育成农民增收新亮点。

(三)用加大弱势群体政策扶持之力度,逐步改善弱势家庭生活质量

关注一线职工、低保人员、老年农民和未纳入社保体系的常住人口、流动人口。通过国民收入的再分配,逐年提高企业最低工资标准、低保标准、城乡医保待遇水平、养老金等措施,提高弱势群体收入水平。与此同时,打好精准脱贫攻坚战,抓好产业扶贫带动,增强造血功能,为全力建设小康社会打下坚实基础。

皖公网安备 34150102000050号

皖公网安备 34150102000050号